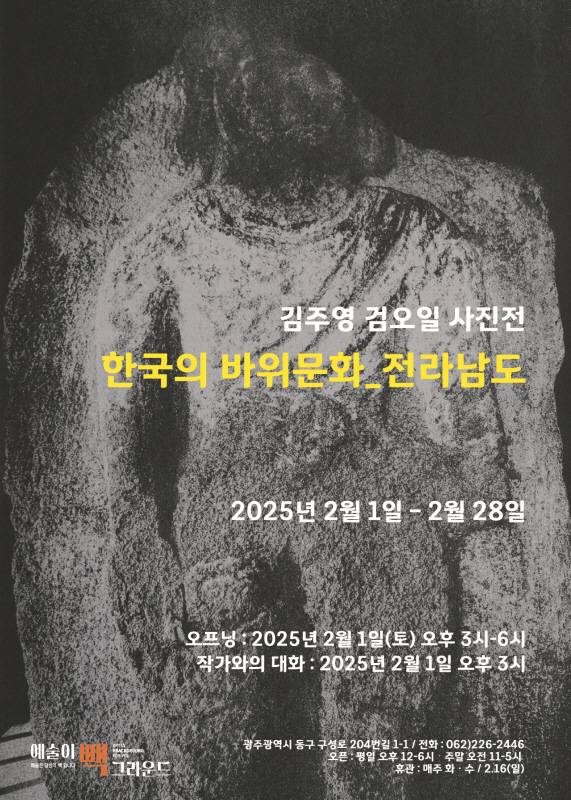

김주영 검오일 사진전

2025.02.01 – 02.28

작가와의 대화_2025년 2월 1일(토) 오후 3시

예술이 빽그라운드

광주광역시 도구 구성로 204번길 1-1

TEL 062-226-2446

e-mail dang1584@hanmail.net

오픈 : 평일 12시-오후 6시 / 주말 오전 11시-오후 5시

휴관 : 매주 화요일, 수요일

공동기획 : 예술이 빽그라운드 이당금 대표

갤러리 R 류병학 큐레이터

김주영 사진작가는 1986년 경희대학교 건축과를 졸업한다. 그는 어린 시절 예술가의 길을 걷는 것이 꿈이었다고 한다. 그는 2009년부터 꿈을 이루기 위해 뒤늦게 사진공부를 시작한다.

그는 2013년 심산 스쿨 갤러리에서 첫 개인전 『사진으로 다시 시작하다』를 개최하고, 그해 앰배서더 호텔 주최의 도시 사진 공모전에 ‘도시사진’을 출품하여 대상을 수상한다. 그는 2019년 갤러리 브레송에서 두 번째 개인전 『날고 싶은 새는 땅에서 죽는다』와 2024년 하 갤러리에서 세 번째 개인전 『한국의 바위 문화 – 전라남도 : 김주영 검오일 프린트 사진전』을 개최한다.

그는 다양한 그룹전에 초대받는다. 그는 성남미디어센타 영상사진 콘텐츠공모전에서 최우수상을 수상한 2015년 성남미디어센터 갤러리의 『도심의 자연-탄천』과 율동공원 생태학습원 갤러리의 『성남 한여름 밤의 꿈』 그리고 논골마을 야외전시장의 『논골』에 출품한다. 그는 성남미디어센터 영상사진 콘텐츠공모전에서 우수상을 받은 2016년 토포하우스 서울갤러리의 『흙길』과 성남미디어센터 갤러리의 『변화하는 재래시장』에 초대받는다. 이후 그가 초대받아 참여한 그룹전은 다음과 같다.

2017년 성남미디어센터 갤러리의 『남한산성』과 서울시민청 시민플라자 갤러리의 『제4회 서울도시사진전』 그리고 성남미디어센터 갤러리의 『성남의 역사유적』, 2018년 수원 행궁동 야외전시장의 『수원국제포토 논골마을』과 성남미디어센터 갤러리의 『탄천사색』 그리고 성남시청 갤러리의 『논골마을사람들』, 2019년 러시아 우파시 갤러리의 『한국의 결』과 소테츠호텔 갤러리의 『스트리트 포토전_JUST ON THE STREET』이 그것이다.

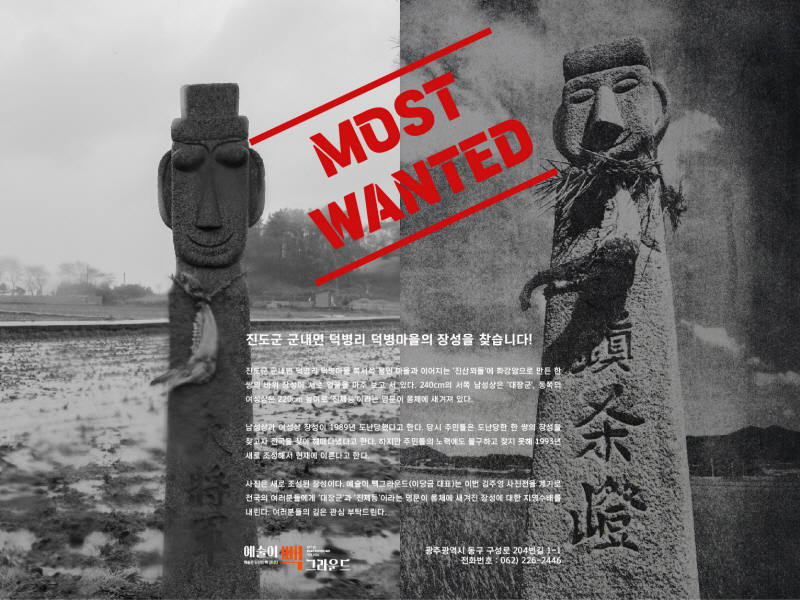

MOST WANTED

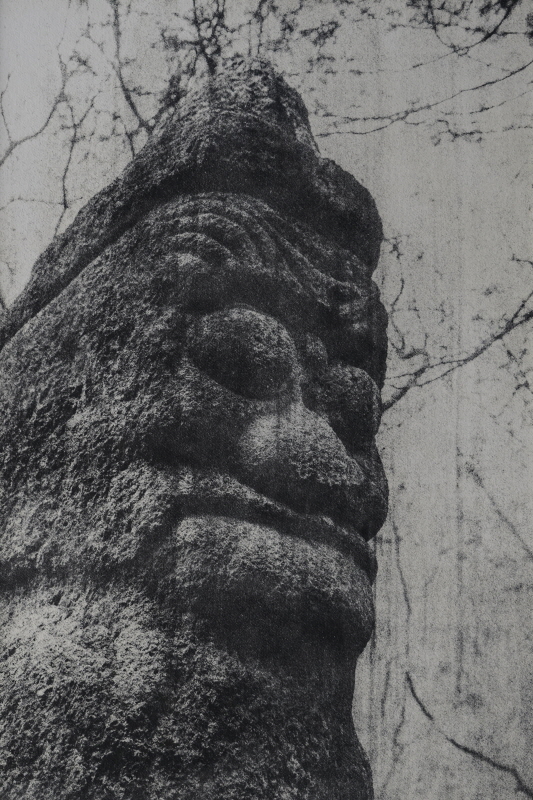

진도군 군내면 덕병리 덕병마을의 장성을 찾습니다!

진도군 군내면 덕병리 덕병마을 북서쪽 용인 마을과 이어지는 ‘진산뫼들’에 화강암으로 만든 한 쌍의 바위 장성이 서로 얼굴을 마주 보고 서 있다. 240cm의 서쪽 남성상은 ‘대장군‘, 동쪽의 여성상은 220cm 높이로 ‘진제등’이라는 명문이 몸체에 새겨져 있다.

남성상과 여성상 장성이 1989년 도난당했다고 한다. 당시 주민들은 도난당한 한 쌍의 장성을 찾고자 전국을 찾아 헤매다녔다고 한다. 하지만 주민들의 노력에도 불구하고 찾지 못해 1993년 새로 조성해서 현재에 이른다고 한다.

사진은 새로 조성된 장성이다. 예술이 빽그라운드(이당금 대표)는 이번 김주영 사진전을 계기로 전국의 여러분들에게 ‘대장군’과 ‘진제등’이라는 명문이 몸체에 새겨진 장성에 대한 지명수배를 내린다. 여러분들의 깊은 관심 부탁드린다.

연락처 : 예술이 빽그라운드 062-226-2446

김주영의 ‘한국의 바위 문화 – 전라남도’ 비하인드 스토리

이번 광주 예술이 빽그라운드에서 열리는 김주영의 개인전 타이틀은 『한국의 바위 문화 - 전라남도 : 김주영 검오일 프린트 사진전』이다. 김주영은 오래 전 어느 노장으로부터 사진집 한 권을 선물 받았단다. 그 사진집에는 거칠지만 정겹고, 익살스럽지만 해학이 가득한 우리나라의 벅수와 장승들로 가득했다. 그는 그 사진집을 한 장 한 장 넘겨보던 어느 날 문득 다음과 같은 궁금증이 생겼단다.

“30년이 지난 지금 그 사진집에서 봤던 장승과 벅수들은 지금도 거기 계실까? 마을을 지키고 민초들 슬픔을 달래 주며 소망의 등불이었고 지킴이이자 메시아였던 그들은 무탈하실까?”

그는 궁금증이 폭발해 우리 바위 문화재를 답사하며 사진으로 기록하는 ‘한국 바위 문화 프로젝트’를 실행하기로 결심한다. 그는 2016년부터 전국을 돌아다니면서 한국의 바위 문화를 답사하면서 사진 촬영을 해왔다. 따라서 그는 8년간 전국에 분포되어 있는 박수와 장승 그리고 마애불과 미륵불 등을 찾아다니면서 촬영한 셈이다. 전라남도에 몇 점의 바위 문화가 있을까? 김주영 작가의 육성을 직접 들어보자.

“제가 전라남도에서 답사한 바위문화는 200여점이 되요. 석장승과 벅수 그리고 미륵과 마애 또한 불상 등 사람 모양의 바위문화 말이죠. 물론 바위문화재에 탑도 있고 암각화와 금속문도 있지만 그들은 일단 제외한 것이죠.”

이번에 예술이 빽그라운드에서 첫선을 보일 ‘전라남도의 바위문화제’는 언제 촬영한 것일까? 그 점에 관해 김주영 작가는 다음과 같이 답변한다.

“대부분은 2020년 겨울에 촬영한 것이고요. 그 후 2024년 9월까지 보완 촬영을 계속했어요. 당시 몇 번을 가도 찾지 못한 것, 새로 알게 된 곳, 그리고 전각 속에 있다가 전각 밖으로 나온 것 등 상태나 환경이 변한 것은 재촬영을 했지요. 솔직히 말하면 아직도 존재는 알고 있으나 국립공원 내 비탐방 지역의 몇 곳은 답사하지 못해 숙제로 남겨져 있습니다. 그리고 기록에는 있지만 현재 존재가 애매한 곳도 남아 있습니다.”

그는 답사를 통해 이미 사라져 존재조차 알 길 없는 벅수와 미륵도 있다는 것을 알게 된다. 하지만 그는 시대의 핍박을 이겨내고, 세월의 무게로 인한 풍화의 무거운 짐을 온몸으로 견디며 길가에, 마을 어귀에, 산속 수풀 속에, 산꼭대기에 있는 듯 없는 듯 묵묵히 제자리에 서 있는 미륵, 벅수, 장승, 마애, 짐대가 아직 많이 남아 있어 ‘방아쇠(셔터)’를 당겼다.

그가 8년간 ‘한국 바위 문화재’를 촬영한 숫자를 헤아릴 수 없을 만큼 많아졌다. 그가 ‘전라남도의 지킴이’를 답사할 때 적잖은 우여곡절을 겪었을 것으로 추측된다. 그는 다음과 같이 몇 가지 사례를 들려주었다.

“지정 문화재인 경우는 가는 길이나 보존 상태가 어느 정도 좋지만, 비지정 문화재 혹은 민속자료로 지정되었지만 보살핌의 손길이 닿지 않는 곳은 찾기가 쉽지 않습니다. 지번도 맞지 않은 데가 부지기수고, 마을 사람들만 알고 있는 곳은 인구 소멸로 사람들을 만나기조차 어려운 경우도 다반사고, 어찌어찌하여 만난 젊은 사람들은 존재 자체도 모르는 경우도 많지요. 특히 겨우 만난 사람이 외국인 노동자인 경우는 황당하기 그지없었지요. 도림리 입석 미륵의 사례처럼 자연마을이 사라지고 현대식 연립주택 단지가 들어선 곳은 위치가 건물 사이에 묻혀 찾기가 힘든 곳도 있지요. 그런 경우 원주민이 거의 떠나 물어볼 사람도 없었는데 포기하고 나와서 차를 몰고 도로에 나와서 보니 보이더라고요. 아천리 미륵 굴 미륵처럼 자연마을 속에서도 폐가 뒷마당에 있는 것은 출입구가 봉쇄되어 있고 오래 방치되어 담치기도 힘든 곳이어서 마을 이장님을 겨우 만나 대문 앞의 덤불과 쓰레기 더미를 넘어 문을 열고 들어가 답사와 촬영한 곳도 있어요”.

광주광역시 북구 광주역사민속박물관 십신사지 미륵불_Gumoil Print_27x40.5cm. 2024

십신사지 미륵불은 원래 북구 임동 광주공립농업고등학교(현재 광주자연과학고등학교)에 있던 것을 1990년 지금의 광주역사박물관으로 옮겨 세웠다. 전체 높이가 450cm의 큰 키로 하나의 돌로 만들어진 기둥과 같은 형태의 미륵불이다. 머리 정상부에 30cm의 구멍이 있는 것으로 미루어 본래 보관을 착용했던 걸로 짐작할 수 있다. 또한 오른손에 용화로 추정되는 꽃을 들고 있는데 도솔천 용화삼회의 설법을 ‘용화’라는 꽃을 통해서 함축적으로 표현한 것으로 이해 이 석불이 미륵불임을 알게 한다. 양식이나 조각 수법으로 봐서 고려시대에 조성된 것이라 추정한다.

무안군 해제면 광산리 발산마을 미륵 당산_Gumoil Print_40.5x27cm. 2024

발산마을은 천안에서 1680년 이주한 밀양 박씨가 터를 잡고 살고 있던 마을이라고 한다. 마을 앞 농로 옆에 ‘미륵 당산’ 혹은 ‘당산 할아버지’라고 불리는 석상 한 기와 150m 거리에 ‘당산 할머니’라고 부르는 입석 한 기가 현존한다. 할아버지 당산은 석주형으로 어렴풋하게 돌거리의 형태를 선각하였고 얼굴도 선각하여 입체감은 없다. 머리에는 벙거지형 모자를 씌워 놓았는데, 몸체와는 별개로 시멘트로 접합하였다. 당산 할머니는 조각이 없는 자연석 선돌이다. 자연적인 얼굴 모습이 길에서는 보이지 않지만 할아버지를 향한 논에서 바라보면 언뜻 보이기도 한다. 의도적인 조각인지 자연의 산물인지 신인 합작품인지 알 길은 없다. 당산이 서 있는 현재 위치는 과거 바다였는데 제방을 축조하면서 농토로 바뀐 곳이어서 본래 위치와 이동에 관한 기록이 없다. 두 당산의 유래는 알 수 없다고 한다.

곡성군 오산면 가곡리 가곡마을 미륵(수구매기)_Gumoil Print_27x40.5cm. 2024

마을 입구에 동서로 220cm, 210cm의 비교적 큰 키의 남녀 돌미륵 두 기가 서 있다. 동쪽 남 미륵은 탕건을 쓰고, 서쪽 여 미륵은 삼산관을 썼다. 팔과 손은 다소곳이 선각되어 있고 명문이 없는 점으로 봐서 장승보다는 미륵 형식이라 할 수 있다. 마을에서 미륵을 훔친 도둑이 미륵 주위를 벗어나지 못하고 주위를 뱅뱅 돌다 훔친 물건을 두고 도망쳤다는 이야기가 전한다. 한국 전쟁 때 미륵에 사격 연습을 하던 자가 이튿날 의문의 죽음을 당했다는 이야기도 전한다. 또한 여 미륵에 입을 맞추면 잘 산다는 말이 있어 간혹 외지인들이 찾아와 입맞춤하고 간다는 얘기도 전한다. 마을 사람들은 ‘수구매기’라고 부르기도 한다.

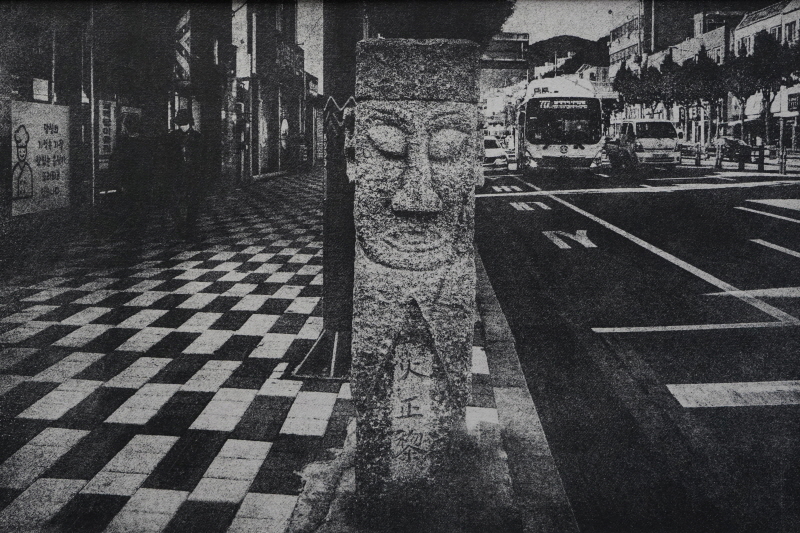

여수시 봉산동 벅수골 벅수_Gumoil Print_40.5x27cm. 2024

봉산동 신월로에서 마을로 들어가는 입구에 ‘남정중’ ‘화정려’를 몸통에 음각한 벅수 한 쌍 두 기가 서 있다. 높이 2m에 사각 석주형 화강석으로 만들어져 있다. 본래 나무로 만든 벅수가 전해져 왔으나 1980년대 초 도로 확장 공사 때 매몰된 후 이 도로에서 교통사고가 빈번히 일어나고 마을에도 좋지 않은 일이 자주 발생하자 1984년 여수 청년회의소 주관으로 현재의 돌 벅수가 세워져 현재에 이른다. ‘남정중’과 ‘화정려’는 중국 ‘사기’에 나오는 신과 땅을 관장하는 관직과 이름으로 그 힘을 빌어 중국에서 들어오는 전염병 등 나쁜 기운으로부터 마을을 지키는 기능을 했을 것이라 추정한다.

김주영의 ‘검오일 프린트(Gumoil Print)’

김주영은 오랜 세월 ‘남도 지킴이’를 해왔던 벅수와 장승 그리고 마애불과 미륵또한 짐대 등을 어떻게 인화할지 고민한다. 우리나라 바위 문화재는 주로 우리나라에 널리 분포하는 화강암(花崗巖)으로 조각한 것이란 점에 주목한 것 같다.

여러분께서 더 잘 아시듯 화강암은 지하 깊은 곳에 있는 대규모의 마그마가 천천히 냉각되어 고화된 것이다. 화강암의 구성 광물은 주로 정장석(正長石)과 미사장석(微斜長石) 그리고 사장석과 흑운모 등으로 되어 있는데, 때에 따라서 각섬석(角閃石)과 백운모 그리고 스핀과 인회석 또한 지르콘과 자철석 등을 품고 있는 경우도 있다고 한다.

꽃 화(花)에 봉우리 강(崗)과 바위 암(巖)인 화강암은 ‘언덕 위의 꽃돌’을 상징한다. 화강암은 석영과 장석 그리고 운모 등이 뒤섞여 희읍스름하다. 희읍스름한 화강암에 까맣고 때론 붉은 알갱이들이 박혀 반짝거린다. 알갱이의 종류가 여러 가지인데, 알갱이의 크기가 대체로 큰 편이다. 따라서 화강암 표면은 거칠거칠하다. 물론 표면이 매끈한 화강암도 있다.

김주영은 ‘한국 바위 문화재’에 대한 역사적인 고찰에서부터 정치와 사회적 측면뿐만 아니라 조각된 돌에 대해서도 주목했던 것 같다. 왜냐하면 그가 선택한 사진 인화 방식이 다름아닌 비은염 사진(non-silver photography) 인화 방식인 ‘검오일 프린트(Gumoil Print)’로 제작된 것이기 때문이다.

이번 예술이빽그라운드에 첫선을 보이는 그의 한국 바위 문화재는 모두 검오일 프린트로 인화한 것이다. 그리고 사진 크기는 모두 A3 크기(27x40.5cm)이다. 검오일 프린트가 무엇이냐고요? 그의 육성을 직접 들어보자.

“검 프린트는 1855년 프랑스의 알퐁스 포아트뱅(Alphonse Poitevin)에 의해 처음 발견(발명)되어 19세기 후반에서 20세기 전반에 걸친 회화주의 사진의 주된 기법으로 사용되었고, 검오일 프린트는 1989년 미국의 칼 퀘니히(Karl Koenig)에 의해 발견된 동시대 회화주의 대안 프린트 기법이라고 할 수 있습니다.”

왜 김주영의 검오일 프린트 사이즈가 모조리 A3냐고요? 그의 말에 의하면 검 프린트하기 위해 제일 먼저 해야 할 일은 네거티브 필름을 만드는 것이란다. 보통 칼러 검을 할 때 분판을 해야 해서 전문업체에 맡기는데, 그는 흑백 검을 하고자 했기 때문에 직접 해보기로 했단다. 그런데 그가 직접 프린트해서 만들 수 있는 네거티브 필름의 한계는 A3 크기의 흑백인 경우에만 가능하단다.

김주영은 마을을 지키고 민초들 슬픔을 달래 주며 소망의 등불이었던 지킴이가 무탈한지 묻는다. 그는 전국 방방곡곡을 찾아다니면서 만난 ‘오랜 세월 우리를 지켰던 지킴이를 이제 우리가 지켜야 할 차례’라고 말한다. 그렇다면 우리는 ‘한국의 지킴이’를 어떻게 지켜야 하는 것일까?

그는 한국의 지킴이를 “조용히 바라보며 살피는 것이 먼저고 카메라를 드는 것은 나중 일”이라면서 사진을 하는 그가 ‘대상을 대하는 기본적인 태도’로 정호(程顥)의 시 <추일우성(秋日偶成)>에서 다음과 같은 한 구절을 인용한다.

모든 만물은 조용히 바라보면 스스로 깨달음을 얻게 된다(萬物靜觀皆自得).

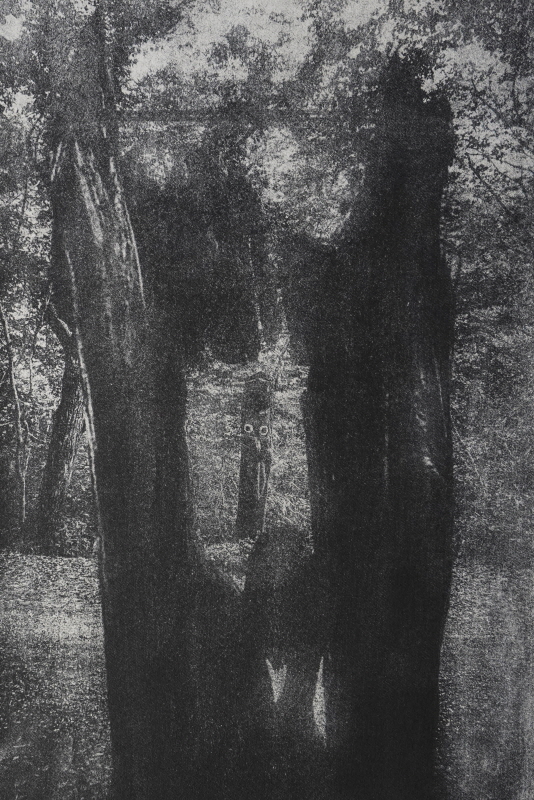

순천시 승주읍 죽학리 선암사 목장승_Gumoil Print_27x40.5cm. 2024

선암사로 가는 도중 승선교를 건너기 전에 새로 조성된 돌장승과 함께 소멸되어 가는 목장승 두 기가 함께 서 있다. 선암사를 향해 좌측이 ‘방생정계‘ 우측이 ’호법선신‘이고 장승의 수명이 가장 길다는 밤나무로 제작되어 있다. 원래 1987년 9월에 세울 때는 높이가 3m였으나 세월의 무게로 키마저 쪼그라들어 지금은 땅에 많이 묻혀 명문조차 보이지 않는다. 오른편 장승에 새긴 호법선신은 불법을 수호하며 일체 중생으로 하여금 필경에는 성불하게 돕는 착한 신들을 뜻하며 왼편 장승에 새긴 방생정계는 이곳으로부터는 모든 생명을 아끼고 사랑하며 매인 것들에게 자유를 베풀어야 함을 뜻한다고 한다. 이전 갑진년(1904년, 혹은 1844 갑자년) 장승은 현재 설선당 2층 다락으로 옮겨져 보관 중인 것으로 알려지고 있으나 확인은 불가했다.

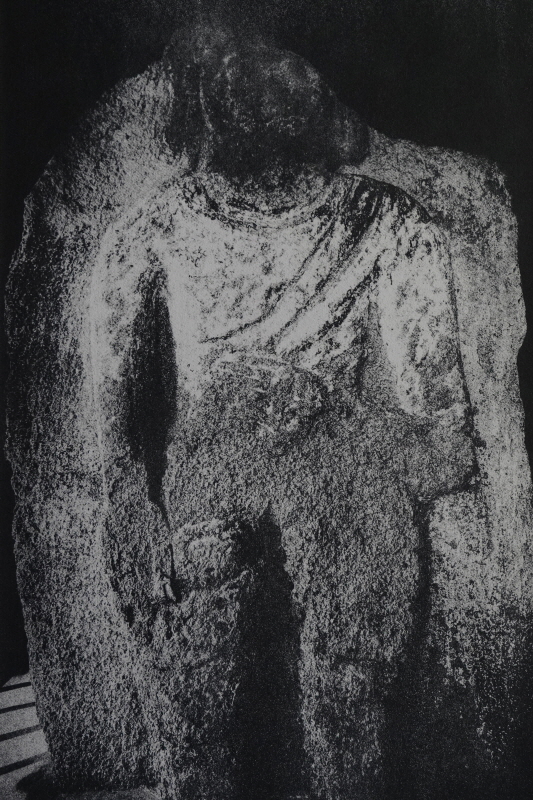

영암군 금정면 남송리 쌍계사지 석장승_Gumoil Print_27x40.5cm. 2024

인곡마을에서 국사봉으로 20여 분간 올라간 곳에 높이 345cm의 서편 ‘주장군’과 247cm의 동편 ‘당장군’이 5m 간격으로 서 있다. 이곳으로부터 400-500m 쯤이 쌍계사 옛 절터이니 장승은 절의 경계 표시, 성역 공간을 표시한 금표적 기능이 있었음을 알 수 있다. 보통 호법 장승은 불법을 수호하고 성역 공간 내로 잡귀가 들어오는 것을 방지할 목적으로 세워진다. 제작 연대는 중창의 시기와 다른 절집의 성역 표시의 기능이 나타낸 시기를 미루어 1265년경이 상한이고, 투박하고 해학이 넘치는 조각 수법으로 미루어 볼 때는 인근 사찰의 경우를 들어 1700년대가 하한이다.

해남군 황산면 연당리 연당마을 미륵_Gumoil Print_27x40.5cm. 2024

해남에서 우수영으로 가는 길에 연당마을 당산나무 옆 용화당에 모셔진 미륵이다. 연당마을의 연당은 붉은 연과 미륵당의 당에서 유래되었다고 한다. 미륵은 훼손이 심해 상호는 거의 알아보기 힘들고 우견편단의 법의와 길게 늘어뜨린 오른손과 가슴에는 왼손에 잘록한 허리가 매력적이다. 마을에서는 정월 대보름과 사월초파일에 동제를 지내며 마을의 안녕과 평화를 기원한다고 한다. 구전에 의하면 미륵은 한 쌍으로 세워졌으나 암미륵은 땅에 묻히고 수미륵만 남아 있다고 하며, 전라우수영 수사가 말을 타고 이 앞을 지나가면 말 다리가 부러져 말에서 내려 예를 차려야 하고, 가마를 타고 지나가면 가마가 부셔졌다는 이야기가 전해지고 있다.

김주영의 전자도록 『남도 지킴이』(출판사 KAR)

출판사 KAR에서 발행한 김주영 작가의 전자도록 『남도지킴이』는 PC나 노트북 그리고 태블릿과 핸드폰 등 다양한 디바이스로 보실 수 있다. 여러분은 스마트폰만 있다면 그의 전자도록을 언제 어디서나 볼 수 있는 셈이다. 그의 전자도록은 온라인 서점들(예스24, 교보문고, 알라딘, 밀리의 서재, 리디북스)에서 구매 가능하다. 전자도록에는 작가의 전라남도 바위문화제 사진들과 미술평론가 류병학 씨의 서문도 수록되어 있다.

남도지킴이 : 한국바위문화 프로젝트_전라남도

출판사 : 케이에이알(KAR)

저자 : 김주영